CUANDO iba a misa de pequeño, me sorprendía que los curas leyeran las cartas que San Pablo les había enviado a los Corintios. La verdad es que yo no tenía ni idea de quiénes eran los Corintios (ni los Efesios, Gálatas y Tesalonicenses; solo me sonaban los Romanos). ¿Pero cómo podían tener en su poder esas cartas de San Pablo si, cuando uno envía una carta, la pierde para siempre? Puede ocurrir que el cartero no pueda entregarla y te la devuelva, pero los sellos están calculados sólo para el viaje de ida. Antiguamente yo escribía muchas cartas y nunca me devolvieron ninguna. Solo podía saber que la carta había llegado, cuando recibía una respuesta de vuelta. Si no, me quedaba con la duda de si se había perdido por el camino o la otra persona pasaba de mí, por pereza o, ¡ay!, por indiferencia.

Tampoco era tan pardillo como para pensar que San Pablo le envió las cartas a todos los Corintios (o Efesios, Gálatas, etc.). Estaba claro que las mandó a uno en concreto, del que tendría su dirección, quien luego se las leería a los demás. Pero esto no resolvía el problema de saber de dónde demonios habían sacado los curas esas cartas. Años más tarde me enteré de que la gente importante tenía la costumbre de quedarse con una copia (para la posteridad) de todas las cartas que enviaban (lo mismo que hace el correo electrónico, pero a mano o con un papel de calco en la máquina de escribir). Y también de que existía el concepto de «carta abierta», que no se enviaba, sino que se publicaba, con la intención de que la leyera todo el orbe, no solo el supuesto destinatario. Así que el bueno de San Pablo debió guardarse una copia de cada carta, o eran cartas abiertas.

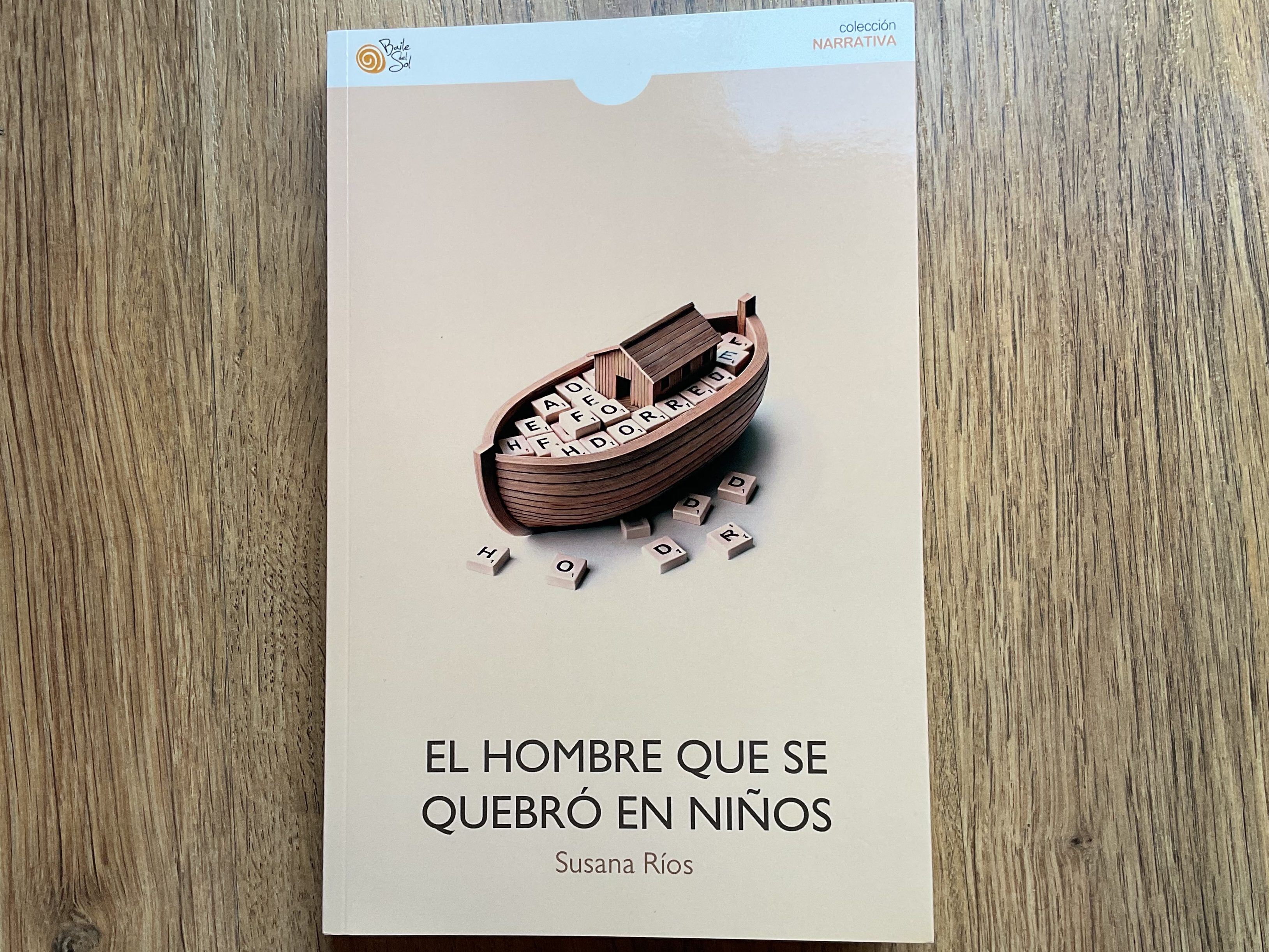

A mí nunca se me ocurrió guardar una copia de las cartas que escribí. Solo han vuelto a mis manos un par de las que le envié a mi padre cuando estudiaba fuera, porque él las guardó y un día me las dio con otro montón de papeles. A lo mejor mi vida podría entenderse, si tal cosa tuviera interés para alguien, cosa que dudo, con las cartas que escribí. A veces lo único que queda de una vida son las cartas que uno escribe. Aunque no tengan respuesta. A veces se sabe de antemano que las cartas no van a tener respuesta, pero no queda más remedio que escribirlas. Porque se escriben desde la soledad, la inocencia, el desamparo, la locura, la diferencia (incluso si es imaginada), el miedo (a todo; ¿cómo no tener miedo?). Es lo que ocurre en la novela El hombre que se quebró en niños, de Susana Ríos. Cartas a un sobrino segundo muerto, a un padre roto, a Dios. ¡A Dios, que nunca responde!

El hombre que se quebró en niños, editado por Baile del Sol, es una ópera prima, pero desde la primera línea se descubre una escritora de oficio, que lleva toda la vida escribiendo y no escribe por escribir. Tiene algo que expresar y lo hace rematadamente bien. Despliega un sinfín de recursos con la maestría e inteligencia de un prestidigitador: las palabras, las letras, los silencios, los significados, las preguntas, las ausencias, los espacios en el papel (es un libro que tiene que leerse en papel). Pero no es un juego. Es una necesidad. La historia, el libro, tiene que ser así.

Mi ejemplar de El hombre que se quebró en niños reposa en la estantería del salón, mientras voy pensando y cosiendo algunos desgarros del alma, a la espera de una segunda lectura. Rectifico lo que dije antes: no es un libro que tiene que leerse en papel. Es un libro que tiene que leerse.

Nota profética: El hombre que se quebró en niños no dejará indiferente a nadie.

Nota de constatación (con cierto pesar): Ya nadie escribe cartas.